1) トップ頁に戻る

2)目次の頁に戻る

3)『読書メモ』の頁に戻る![]()

[p.54] 和道流空手に染まる

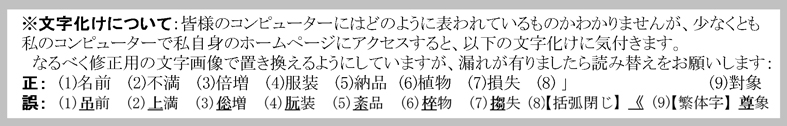

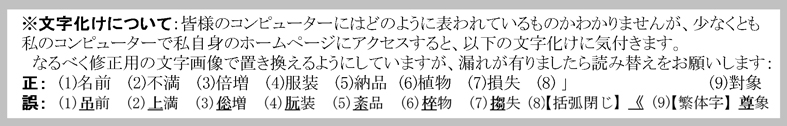

高校時代の陸上部同様、武夫は大学の空手部でも厳しい試練に直面した。入部当初は先輩のしごきに打ちのめされ、恨みつらみを吐く毎日だった。西日本新聞に掲載された[思い出の旅](昭和57年)というコラムには、そのころの様子が次のように記されている(要約して掲載)。

東京外語大の空手部は、和道流の最高師範大塚博紀(二代目)の道場に定期的に通って指南を受けた。和道流は空手四流派(他に剛柔流、糸東流、松濤館流)の一つに数えられ、相手の攻撃を受け流す型に特徴がある。たとえば真剣白羽取りは、相手の凶器を無効化して戦う。武道であるのに和。そもそも[武]という字は弋(※ママ)を止めると書き、戦いを止めるためのものである。戦わないゆえに和が保たれる。和を保つために心身を鍛えるのが基本であるから、単に強くなることや敵を倒すことが目的ではない。[平和を極める道が和道流]。そのことに武夫は目を開かされた。

大塚最高師範との邂逅後、武夫の大学生活は空手一色に染まった。[勝ちといふは味方に勝つ事なり。味方に勝つといふは我に勝つ事なり。我に勝つといふは、気をもって体に勝つことなり]、[名人も人なり、我も人なり、何しに劣るべきと思ひて、一度打ち向かへば、最早其の道に入りたるなり]。佐賀鍋島藩の武士道の真髄を説いた葉隠のことばを空手着の上着の裏にマジックで黒々と書き込み、気合を入れて稽古に励んだ。三年時には主将となり、和道流十大学戦で二位に入賞した。卒業までに三段を取得し、これを機縁として、和道流空手は武夫の後半生を支える屋台骨の一つとなる。

[p.172] 佐藤家の家族問題

(秋田生まれの佐藤昭二が)蘇陽町で新しい生活を始めたころ、一人の青年が佐藤の下で働いていた。のちに自民党衆議院議員(神奈川五区)となる坂井学である。坂井は東大法学部を卒業後、留学を経て松下政経塾に入塾した。そこでの研修を通じて[二十一世紀は水と土の時代]との確信をもった。これを身をもって体験するため、先駆的実践者である佐藤の門を叩き、地水社の社員になった。坂井は佐藤の下で三年間働き、この間、配管工や浄化槽設置の国家資格を取り、自然農法にも挑戦して三回の米作りを体験した。武夫は佐藤を介して坂井とも知り合うことになった。~

[p.179] 楽しく取り組むための工夫

~

0期生の大之が去ったあと、一期生、二期生がまとまった数で入門してきた。その中から中溝大介、三好恭次、吉村洋祐・直記兄弟、山下翔一、松尾大輔といった幼少のころから始めた同世代が、中学進学前後から頭角を現し、県内外の大会で好成績を収めるようになった。彼らは実力をつけると同時に率先して下級生の牽引役を務めた。幼児にはやさしく、目上には礼儀正しく。接する態度は、見ていて清々しく、自分より教え方がうまいと感心するほどだった。出張で佐賀を不在にするときも彼らに安心して任せられた。彼らのおかげで道場内に連帯感が生まれ、やめる者も少なくなった。彼らの活躍は古賀道場の声価を一気に高め、道場発展の道を大きく開いた。

[p.181] 愛弟子たちの空手道場①――松尾大輔の場合

松尾大輔は神野小学校一年(六歳)のときに空手を習い始めた。~

道場に行ってみると、クラスメイトの吉村洋祐も通っていた。その洋祐は、学年が上がるにつれて惚れこむような強さを見せた。いっぽうで大輔はなかなか芽が出なかった。

~

通っていた私立の中高一貫校・弘学館(全寮制)では柔道部に所属した。高校に進級したとき、八年後に佐賀でインターハイ(高校総体)が開催されるという話を聞いた。インターハイの種目の中で佐賀県に三つだけ部活にない競技があった。ボクシング、フェンシング、そして空手。主催県として出場選手がいないのはいかがなものか。高体連の働きかけで三つの部活を作ろうという動きが出始めた。

チャンス到来と思った大輔は柔道部を退部し、友達を集めて空手の同好会をつくった。~

佐賀西高校では吉村洋祐が同じような活動を始めていた。二年後には洋祐の弟の直記も佐賀北高校に入って同好会をつくった。それぞれ高三になったとき部活に昇格させた。

[古賀先生は群れたがらない人なので、県体連の幹部に煙たがられていた。道場生も成績がよかったから余計に妬まれていた]

大輔の弘学館、洋祐の佐賀西、直記の佐賀北。県体連の幹部たちはこれに対抗するかのように古賀道場以外の強い生徒を推薦して佐賀東高校に集結させた。そのような経緯から、弘学館・佐賀西・佐賀北の古賀道場勢三校と、佐賀東という対立的な構図が生まれた

大輔が高三になった年のインターハイから、それまで非公式競技だった空手が正式の競技になった。県予選に出場したのは全部で八校。弘学館・佐賀西・佐賀北と、佐賀東の四校が順当に準決勝まで勝ち進み、決勝は弘学館と佐賀東の対戦になった。

どちらにも大応援団がついた。~ 二勝二敗で迎えた大将戦で大輔に順番が回ってきた。個人戦で決勝を戦った直後でもあり、[けっこうボロボロ]だったが、2ポイントの差をつけて面目を果たした。進学校である同校が県大会の空手の団体で優勝したのはこのときが初めてだった。出来立てほやほやの真新しい優勝旗を持ち帰ると、全校挙げて祝福してくれた。いちばん喜んでくれたのは武夫だった。

高校在学中に二段を取り、卒業後は東京大学文科一類に進み、四年間、空手部の主将を務めた。現在、総務省に勤める大輔は、武夫のことをこう語る。

[さまざまなしがらみの中であれだけ行動できた人はちょっといない。~ 普通の人に比べたら、古賀先生の生き方はまっとうじゃないかもしれない。でも、まっとうなだけの人生が面白いかと言えばそうじゃない。古賀先生と過ごした濃密な時間は、本当の意味で僕の人生の大きな財産になった]

[p.181] 愛弟子たちの空手道場②――山下翔一の場合

山下翔一は、~ 武夫の長男・慈猛とは同い年で[やっちゃん][しょうちゃん]と呼び合う仲だった。小学二年の正月、そのやっちゃんと、同じく仲良しの吉村洋祐に誘われて道場の初稽古を見学にいった。見終わってから[ぜんざい会]にも顔を出し、そこで中溝大介や松尾大輔とも知り合った。~

小学五年あたりから実力が伸び出した。同世代の仲間たちもメキメキと力をつけ、古賀道場の子は[強い]と注目された。それがまたやっかみも生んだ。武夫のアクの強さも災いし、県体連の上層部から煙たがられた。子供の目から見ても理不尽と思えるほど風当たりが強かった。

[絶対勝ちたいな。二人で見返してやろうぜ]

中学進学後、初めて迎えた県大会。その日が近づくと洋祐と声をかけ合い、他の生徒が来る一時間前に道場に出て練習をした。自分は[形]が得意、洋祐は[組手]が得意。反骨精神をむき出しにして練習に打ち込んだ結果、それぞれ得意の部門で一位になり、以後、県大会で負けることがなくなった。~

[p.185] 愛弟子たちの空手道場③――吉村直記の場合

吉村直記は、二歳年上の兄・洋祐の入門をきっかけに、五歳から空手を始めた。のちに入門する六歳年下の弟・哲哉と併せ、[吉村三兄弟]といえば、空手の好手として道場の内外から注目を浴びた。また早くに父親を亡くし、武夫には公私にわたって面倒を見てもらった。

直記が佐賀北高校に進学したとき、学校に空手部がなかった。つくってもらえないかと体育の先生に交渉すると、[無理だ]と断られた。何度も職員室に足を運んだが、[どんな人を連れてきてもおれは反対だからな]と言われ、これが教育者かと絶望的な気持ちになった。それならおれがやると、帰宅部の[ど素人]を集めて同好会をつくった。[諦めたら負けぞ。佐賀西高に空手部を作った兄貴に続かんば]。武夫に励まされ、三年間で部活への昇格を実現させた。[ほらみろ、やりゃあできるやろが]。武夫の喜ぶ顔を見て、こういう教育者になりたいと思った。~

1) トップ頁に戻る

2)目次の頁に戻る

3)『読書メモ』の頁に戻る![]()