区の図書館では、何かの基準に従って時々図書を放出する。

[どうせ捨てるなら、欲しい人にあげましょう]ということなので、転売して儲けが出るような物はもちろん出ないが、自分の欲しい本に出会うととんでもなく得した気持ちになれる。

ある時、ラッキーなことにそういう日に出会い、並べられている本を見ていると、有った、有った!

㈱PHP研究所発行『Voice』平成十五年10月号。3年前の雑誌だったが、興味が引かれたのは、その中の特集記事『北朝鮮に騙されるな』、『亡国の外務省を解体せよ』等等のそそられる題吊の記事だった。

と、『巻頭の言葉』が、また中国に関係の有ることだったのも何か儲かったような気にさせてくれた。

深田祐介氏の『中国の傲慢商法“三家貸比”』という題吊の文章。

“貸し家”を比べてどんな傲慢な商売ができるのだろう?と上思議な気持ちになりながら、早速読んでみた:

結局、『三つの貸し家を比べる』みたいな言葉が、題 を含めて4回出てくるのだが、その内2回には『サン ジャ ホウ ビ』と、褒美がもらえそうなフリガナが振られている。

を含めて4回出てくるのだが、その内2回には『サン ジャ ホウ ビ』と、褒美がもらえそうなフリガナが振られている。

しかし、(1)“三家貸比”という4文字の中に、『ホウ』の発音になりそうな漢字は無い。

ピンインという発音記号で書くと、“sān jiā dài bǐ”だから、『サン ジャ ダイ ビ』になりそうなものである。

では、(2)意味はと言うと、『物を買うときは、三軒の家をまわって一番安いところから買う』の意だと言う。

【貸】の字の意味は、『1貸付金.2貸し出す.借り入れる.3(責任を)逃れる,転嫁する.4仮借する.容赦する.』等であり、日本語の『貸借』とは通じる部分が有っても、『売買』とは意味が違う語である。どこかおかしくないか???

そこで、深田氏が十五年前にすでにこの商慣習のことについて書いたことがあるという『新東洋事情』という本に当たってみることにした。

なんだ、なんだ、これは。『貸し家』なんかじゃないよ、貨物の『貨』だよ。

なるほど、これなら、ピンインは、“sān jiā huò bǐ”だから、『サン ジャ ホウ ビ』になっておかしくはない。

それにしても、PHP研究所の『Voice』さん、ちょっとひど過ぎないか? 校正してるんでしょう?

ちょっと中国語を知っている人間に訊けば、こんなヘマしないで済んだと思うよ。第一、まともな出版社なら、通訳ガイドの資格を持っている人間を、普段は仕事が無くてもこういう時のために高給で遊ばせておくよ!

えっ、ふざけろ?

最後に、正解は、下の文例に有る通り、先ず語順は:

“貨 比 三家”, "huo4 bi3 san1 jia1"、『ホウ ビ サンジャ』です。

そして、意味は:

[貨 比レ三家] ➡ [品物(貨)は、比べるレ三家(三軒の店)を。]➡[ 物を買う時は、色々な店の物を比べた後決めるのが良い]…

元祖『新東洋事情』を見ることで確かに問題は解決したが、出版界の中国語の扱い方には大いに問題が有ることが判明した。

先ず、(1)語順“貨 比 三家”が、いつ“三家 貸 比”に変わってしまったのか?

(2)いつ“貨”の字が、“貸”の字に変わってしまったのか?

(3)漢字の語順が変わった時、何故フリガナだけその語順は変わらず、入れ違ってしまったのか?

以上、いずれの問題も、中国語混じりの文章を、中国語がわからない人間だけで、いじくりまわしているからこういうことになるのであって、今後は是非中国語のプロの十分な活用をお願いしたいものである!

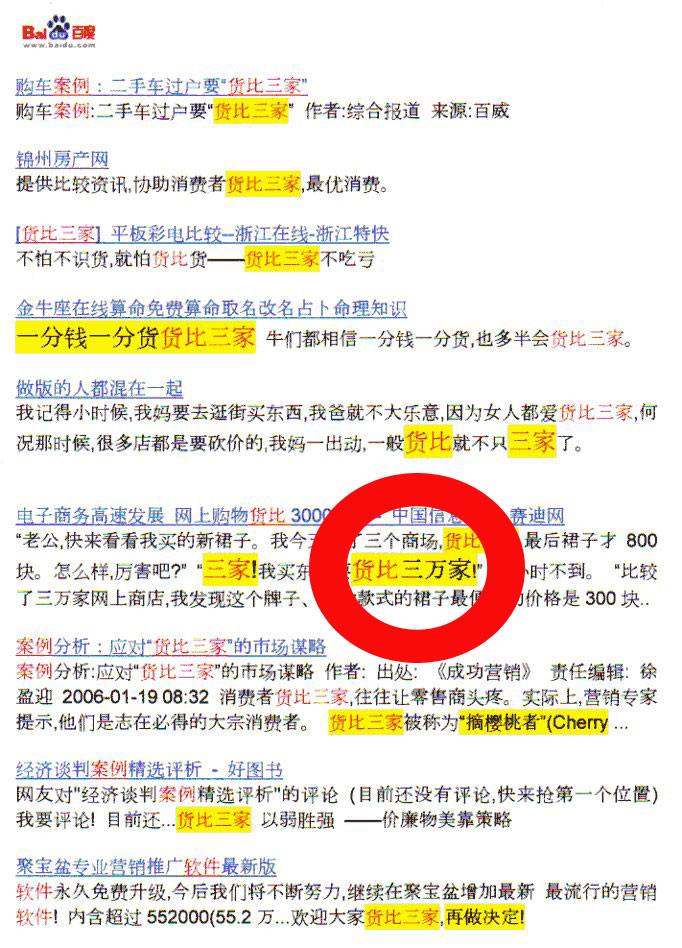

“貨比三家”を発展させていくと、“白髪三千丈”に倣い“貨比三千家”と言うような、『誇大広告』が生まれて来るかもしれません。

…と思ったら、大陸ではすでに“貨比三万家”まで行ってました…(以下の検索画面参照)

(2006年12月15日初出)(2022年3月17日 換骨奪胎)