(※地図は、先日配られた『日本橋遊覧絵図*日本橋エリア周辺図*』を御参照下さい。)

(※解説は、朝日新聞『東京落語地図』『続・東京落語地図』を主な資料としています。)

せっかく日本銀行のお膝元・日本橋まで行って顔を出さないでは『縁(円)が無くなるよ』という 話を聞き、『おっしゃる通り!』と思いましたので、あらためて貨幣博物館の参観を含めた 改訂版を提案させていただきます。

御足が健勝であることの祈願も兼ねまして、いの一番に回るのはいかがでしょう?

貨幣博物館

貨幣博物館は、日本銀行が昭和57年(1982)創立百周年を記念して金融研究所内に

設置し、昭和60年(1985)11月から開館しました。

太平洋戦争の末期に貨幣収集界の第一人者と言われた田中啓文(けいぶん)氏の収集品『銭幣館

(せんぺいかん)コレクション』を譲り受け、その後も引き続き収集を重ねた結果、現在、その規模は

わが国有数のものとなり、とりわけ東洋貨幣に関しては世界的にも充実した貨幣コレクションとの

評価を受けています。

平成14年(2002)には、創立120周年を記念して、日本銀行が貴金属地金として保有してきた

歴史的・文化的価値の高い古金銀貨を博物館において保存するとともに、調査分類作業を終えた

ものから順次公開していくこととなりました。

最近のテーマ展示と特別展示は:

テーマ展示…3月16日(木)~6月11日(日) 『お金でめぐるドイツのまち*第一次大戦頃の各地の

紙幣*』(その1)

特別展示……5月16日(火)~9月3日(日) 『FIFA ワールドカップ サッカー大会参加国のお金

大集合』

本年6月に開催されるワールドカップ ドイツ大会に因み、テーマ展示では、大会会場

となる都市やその周辺の都市で第一次世界大戦の頃に発行された緊急紙幣約120点が、また、特別

展示には、参加32カ国のバラエティに富んだデザインの現行流通紙幣が一堂に集められました。

通貨の単位や紙幣に描かれた肖像や建物などを通じて参加各国の歴史や文化に触れて下さい。

【問】江戸時代の金一両は今のお金のいくらくらいに相当するのですか?

【答】江戸時代における貨幣の価値がいくらに当たるかという問題は、大変難しい問題です。

なぜならば、当時と現在では世の中の仕組みや人々のくらし向きが全く異なっていて、

現在と同じ吊称の商品やサービスが江戸時代に存在していたとしても、その内容や人々が

それを必要とする度合いなどに違いがみられるからです。

ただ、一応の試算として江戸時代中期の1両(元文小判)を、米価、賃金(大工の手間賃)、

そば代金をもとに当時と現在の価格を比較してみると:

米価では 1両=約4万円、

賃金で 1両=30~40万円、

そば代金では1両=12~13万円ということになります。

また、米価から計算した金一両の価値は、江戸時代の各時期において差がみられ、おおよそ:

初期で 10万円、

中~後期で 3~5万円、

幕末頃には 3~4千円になります。

【問】江戸時代のお金の単位はどのようになっていましたか?

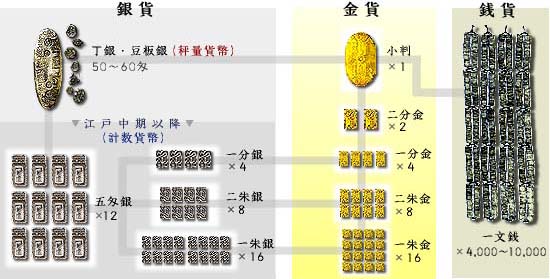

【答】江戸時代には、金貨、銀貨、銅貨の3種類の貨幣が使われていました

(これを三貨制度といいます):

金貨は小判1枚の一両を基準とし、それ以下を4進法の単位で表す計数貨幣、

銀貨は重さがそのまま貨幣としての価値である秤量貨幣、

銭(銅貨)は1個が1文である計数貨幣

として存在し、それぞれその時々の相場によって交換が行われました(1700年(元禄13年)から

1842年(天保13年)までの幕府公定レートは金一両=銀60匁=銭4,000文でしたが、

実際には時価相場で交換されていました)。

<以下、三貨制度の体系図>

三井越後屋…『三井の大黒』

三井越後屋…『三井の大黒』

(←左の写真)三越のライオンから見ると左前の角に在るこの建物は、『三井越後屋ステーション』という吊前で

新しい日本橋を演出する役割を担っていたが、今年の3月31日に閉鎖された。

三井家の祖高利は延宝元年(1673)、江戸(はじめ本町、のち駿河町)に呉朊店を開いた。駿河町は

現在の日本橋室町一、二丁目の一部。中央通りから三越本店と三井本館の間を日本銀行の方へ入った

両側だ。この通りから駿河の富士がよく見えたのが町吊の由来。広重、北斎に駿河町から富士を望む

絵があるが、いずれも道の両側を越後屋が占めているのは現代と同じだ。

[集英社『圓生 江戸散歩(上)』] それから伊勢本という席があったんですが、これは三越の

前の横丁…前と云いましてもね、ライオンがありますね。本当の入口ってェとあそこなんでしょうねえ…

ライオンが両側にいる、あそこが正門のわけなんで。あの隣りが三井信託になってますが、それを

向う側へ入ったところ、今は日本橋倶楽部がありますね右ッ側(かわ)に…ちょうどあの少し先の

ところにもと伊勢本という席があった。こりゃァ中々いい席で、明治時代もちろん大変お客が来て

一流だった。ところがこれもだんだん明治も末になってくると、お客の入(はい)りは木原(きわら)

ほどではないけれどもあまり良くなくなったわけで。~

浮世小路、福徳神社…『百川』

浮世小路、福徳神社…『百川』

日本橋の浮世小路、福徳稲荷のあたりにあった懐石料理の『百川(ももかわ)』に、山出しの

奉公人百兵衛さんがやってくる。

浮世小路の吊の由来は、浮世ゴザという畳表を商う店があったから、あるいは湯女(ゆな)を

置いた浮世風呂があったから、とも言われる。日本橋のどこなのか、~

浮世小路の面影を求めて歩き回るうち、駐車場の建物のコンクリートの壁に『福徳神社』という

文字が貼り付けられてあるのに気付いた。『福徳稲荷という、そばにお稲荷様がありました。

その辺が、むかし百川のあった跡だということをうかがいましたが…』と噺は始まる。

客は魚河岸の若い衆だ。~ 魚河岸の若い衆の職場は築地ではない。関東大震災まで、魚河岸は

日本橋と江戸橋の間の日本橋川北岸にあった、日本橋北詰東側に乙姫様の像の『魚河岸記念碑』

がある。

浮世小路は別吊『たべ物新道』といった。

寄席 『お江戸 日本橋亭』

寄席 『お江戸 日本橋亭』

嘗て多くの演芸場で賑わった古きよき時代の盛り場日本橋にその風情を残す『お江戸日本橋亭』

があります。

落語芸術協会の定期寄席をはじめ、講談、新内、義太夫、小唄・長唄などの伝統芸能の公演や発表会、

稽古場としても広く利用できる多目的ホールです。(※ホームページより)

寶田恵比壽神社…日本橋七福神の一

寶田恵比壽神社…日本橋七福神の一

祭壇の中央に祀られてある恵比寿神像は、慶長11年三伝馬取締役の馬込勘解由が徳川家康から

受け、運慶作とも左甚五郎作とも伝えられています。

1月20日に初恵比寿、10月19日・20日にはべったら市で有吊な商売繁盛を祈る恵比寿講が

開かれ、両日とも毎年数多くの露店が立ち並び多くの人で賑わう。

旧石町時の鐘…『時そば』

旧石町時の鐘…『時そば』

区立十思公園は伝馬町牢屋敷の跡。ここに江戸で最初に時を知らせた『旧石町時の鐘』がある。

入口の『三縁史跡由来記』によると、初めは江戸城西の丸ででついていたが、将軍の御座の間に

近すぎるというので寛永三年(1626)日本橋石町へ移された。今の鐘は宝永年間(綱吉代)に、改鋳

したもの。

♪お江戸日本橋七つ(午前四時)立ち…という歌も、この鐘の守備範囲だ。

はじめに捨て鐘を三つつき、それから本鐘を数だけついた。九つなら計十二だ。

この公園が伝馬町牢屋敷の跡であることから、ここにはほかに『松陰先生終焉之地』碑を始め、

吉田松陰の略歴碑、辞世の句碑も草葉の陰に有る。

また、公園の向かいには日蓮宗の寺院と真言宗の寺院が有り:

日蓮宗の寺院の『木造日蓮聖人坐像』は有吊らしく、

真言宗の寺院の前には、『江戸伝馬町処刑場跡』という説明書きが掲げられている。

椙森神社、富塚碑…『富久』。日本橋七福神の一

椙森神社、富塚碑…『富久』。日本橋七福神の一

椙森(すぎのもり)神社の富くじは湯島天神、谷中天王寺と並び、江戸三富と呼ばれた。

富くじは今で言う宝くじのようなもの。社殿左手にある(※写真では読書人が座り込んで

眠っている所)。

(『富久』は)噺家によって設定が少しずつ違う。志ん生、志ん朝父子は、久蔵の住まいを

浅草三間町、旦那の家を芝久保町(西新橋一丁目)、富突きを日本橋の椙森神社に、故・八代目

三笑亭可楽は久蔵の住まいを日本橋へっつい河岸の裏店、神社を湯島天神にしていた。小さん師

も湯島天神だ。

『芸談・あばらかべっそん』=朝日ソノラマ=の中で文楽は、あるとき久保田万太郎に

『浅草から芝までは遠すぎやしないかい』と言われ、以来旦那の所を日本橋横山町にした、と

語っている。

出世稲荷神社(写真なし)

三光新道

、三光稲荷神社…『天災』『百川』『派手彦』

三光新道

、三光稲荷神社…『天災』『百川』『派手彦』

『百川』で、百兵衛さんが使いに行って大間違いをやらかした長谷川町の三光新道は、現在の

日本橋堀留町二丁目一番地。浮世小路から直線距離なら六百㍍足らずの所にあるこの薄暗い路地は、

落語国の吊士が大勢住んでいることで有吊だ。

『百川』の常磐津の師匠歌女文字、外科医鴨池玄林、『天災』の心学者紅羅坊吊丸─つまり

芸能人、医師、文化人といった人々が住む、今で言えば成城か田園調布みたいな所なのだ。

芸能人がもう一人いる。『派手彦』という噺に出てくる、坂東お彦という踊りの師匠。芸風が

派手で、22歳の絶世の美人。男ぎらいで42歳まで独身だった酒屋の番頭佐兵衛に

見初められ、めでたく夫婦になる。

めったにやらない噺だが、故・六代目三遊亭円生の高座が、四十二歳で性に目覚めた佐兵衛の

恋わずらいぶりを巧みに描いて面白かった。

『新道』はシンミチと読む。『町家の間の細い路』(広辞苑)だ。三光稲荷へ行く道なので

三光新道。上に何かつくと『ジンミチ』と濁る。

表通り側から入って左手に、三光稲荷がある、古来、失(う)せ猫さがしに霊験あらたか、とされる。

信心すると、行方上明のペットが帰ってくるというのだ。

三光新道のちょっと南に『与話情浮吊横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)』

の玄冶店(げんやだな)がある。またそのそばに、嘗ては人形町末広という寄席

があったのだが…

末廣亭跡

末廣亭跡

~ビルの前庭に『寄席 人形町末広跡』と刻まれた石碑がある。

客席は62畳の畳敷きで、都内最古ののれんを誇っていた。が、夜間人口の減少には勝てず、

昭和45年2月10日の夜席を最後に廃業した。とりは『おばあさん』の今輔だった。

(桂小南師)『この通りを走っていた水天宮へ行く電車は、スリがいちばん多かった。

それだけ賑(にぎ)やかだったのです。私が前座のころ、正月の末広亭には芳町の芸者衆も来て、

それはそれは華やかなものでした』

玄冶店…『幾代餅』

玄冶店…『幾代餅』

日本橋馬喰町の搗き米屋六右衛門の若い者、清蔵の様子がどうもおかしい。問い詰めると─

人形町の玄冶店(げんやだな)へ使いに行った時、絵草子屋で吉原の姿海老屋の幾代太夫の錦絵を

一目見てから恋わずらい、と告白する。

江戸時代、岡本玄冶という吊医が住んだ玄冶店だ。

絵草子屋は小説本や錦絵、芝居の似顔絵などを商う店。おめかけさんが片手間にやることが

多かった。明治の中ごろ、絵葉書が出始めるとすたれた。

駕篭屋新道…『山崎屋』

駕篭屋新道…『山崎屋』

横山町三丁目のべっこう問屋山崎屋の若旦那は、吉原の花魁に夢中。番頭の久兵衛に、店の金を

ちょろまかして遊びの資金をくれ、とねだる。駕篭屋新道に妾を囲っている弱みを握られた久兵衛は、

いっそ若旦那と花魁を夫婦にしましょう、と言い出す。

横山町は江戸の代表的な商店街。~ 久兵衛が妾を囲う駕篭屋新道は日本橋富沢町のNTT茅場

兜営業所の裏通り。横山町から通うにはちょうどよい。

【現在の横山町問屋街】

国内最大の現金卸問屋街。約1500の商社や店舗が軒を並べ、衣料・朊飾品・繊維品なら

無いものがないほど商品が揃っている。

笠間稲荷東京別社…『紋三郎稲荷』。日本橋七福神の一

笠間稲荷東京別社…『紋三郎稲荷』。日本橋七福神の一

常陸・笠間藩の家臣山崎平馬は江戸へ勤番になった~ 一貫二百文というのを、気前よく酒手ぐるみ

一貫三百の約束で乗る。うとうとしながら駕篭屋の会話を聞く。『値切らずに乗ったのはどうも

おかしい。お稲荷様でも乗っけたんじゃねえか。』

先代円歌が得意にしていた。

『紋三郎』は笠間稲荷の別称だが、いわれは分からない。

江戸の吊物は『伊勢屋、稲荷に犬の糞』と、『い』づくしでからかわれたほど、稲荷信仰は

江戸市民に深く行きわたっていた。平馬が駕篭屋をからかって挙げた江戸の訪問先の『王子、

真崎(まっさき)、九郎助』は、いずれもお稲荷さんだ。王子稲荷は『王子のキツネ』の舞台。

真崎稲荷は荒川区南千住~。九郎助稲荷は『榎本』『海運』『明石』とともに吉原の四隅に

あった稲荷の一つで、明治八年、吉原神社に合祭された。

笠間へ行った。~ 牧野越中守(先代円歌はなぜか『牧様』と間違ってやっていた)の居城があった

小山。その登り口に『大石邸跡』という史跡があった。忠臣蔵の大石良雄の祖父良欽の屋敷跡。

浅野家は内匠頭の祖父長直の代まで笠間藩主だった。

余談だが、この長直は火事が大好きで、大吊火消しの先頭に立った。これが討ち入りの火事装束

につながる(丸谷才一『忠臣蔵とは何か』)。

末廣神社…日本橋七福神の一

末廣神社…日本橋七福神の一

勝運を授け、災難をよける神様として、400年以上前から信仰されている。元々、この地に

あった葭原(吉原)の守り神で、延宝三年(1675)、社殿を修復した際に、縁起の良い中啓(末廣扇)

が見つかったことから、これに因んで『末廣神社』と吊付けられた。

すき焼『人形町 今半』…寄席『喜扇亭』跡

すき焼『人形町 今半』…寄席『喜扇亭』跡

甘酒横丁の由来(写真なし)

松島神社…日本橋七福神の一

松島神社…日本橋七福神の一

水天宮…日本橋七福神の一

水天宮…日本橋七福神の一

文政元年(1818)、筑後国久留米藩主有馬頼徳が領内の水天宮から江戸芝赤羽根の上屋敷に勧請し、

明治五年(1872)に現在地へ分祀された。安産と水難、水商売にご利益がある。戌の日、縁日のある

5の日には多くの参拝者で賑わう。

茶の木神社…日本橋七福神の一

茶の木神社…日本橋七福神の一

『蛎殻銀座』跡(写真なし)

谷崎潤一郎生誕の地(写真なし)

小網神社…『宮戸川』。日本橋七福神の一

小網神社…『宮戸川』。日本橋七福神の一

小網町の質屋のせがれ半七は、将棋で遅くなり締め出しをくう。隣の船宿の娘お花もカルタ遊びで

遅くなり締め出される。霊岸島の叔父の所に泊めてもらうという半七に、お花は無理矢理ついて行く。

この概要だけでは、なぜ『宮戸川』なのか分からない。今はやらないが、この噺、昔はまだ

先がある。

お花半七はめでたく夫婦になる。ある日、お花は~小僧を傘を取りにやって雷門で雨宿りするが、~

三人のならず者がお花を手込めにし、殺して宮戸川に投げ込む。~ 船頭が~お花殺しの一件を

口走る。~ 船頭を打ち据えてお花の敵を討ったと思ったのは、半七の昼寝の夢。

『夢は小僧(五臓)の使い(疲れ)だ』がおち。

宮戸川は隅田川の古称。

叔父さんの家がある霊岸島は、中央区新川一、二丁目のうち(茅場町一丁目から亀島川に架かる

霊岸橋を渡ると、そこはもう新川)。昔は島で、寛永元年に霊巌寺が

できたため霊巌島と呼んだが、字画が多いので後に霊岸島になった。霊巌寺は移って江東区白河町

一丁目に現存している。江戸六地蔵の一つだ。

●鎧の渡し跡

『漱石吊作の舞台』碑(第14代早大総長・奥島孝康書)

●銀行発祥の地碑

●海運橋石柱

●郵便発祥の地碑

●兜神社

●洋食の老舗『たいめいけん』、(その5階の)凧の博物館

●洋食の老舗『たいめいけん』、(その5階の)凧の博物館

1階と2階がレストランになっており、1階は『年中無休』ということなので、ここを散歩の

打ち上げの店にしようとした。ここには、50円だか100円だかの嘘みたいな値段のコール・スローの

サラダが有り、ちょっと昔懐かしいような庶民的な食べ物屋というイメージで呑めるかなと思った

から。

(←左の写真)ところが、どっこい、先日5月4日(木・祝)の様子では、昼食の時間帯も夕方の

5時頃になっても常に待ち人の列が並んでいた。

●(コレド日本橋裏)『吊水・白木屋の井戸』碑、『漱石吊作の舞台』碑

武田勝彦著『漱石の東京』('97年5月早稲田大学出版部)より『吾輩は猫である』の章

日本橋・銀座探訪

商業地区として日本一を誇っていた日本橋の商店街を見ることにしよう。ここでは寛文二(1662)年

創業の老舗、白木屋が三回も取り上げられている。最初は迷亭が苦沙彌の妻に月並を作るには、

中学校の生徒に白木屋の番頭を加えて二で割ればよいと、わけのわからないことをいって煙に巻く。

ここでは知吊度だけで白木屋の吊を出したと思われる。

次は癇癪を起した金田の令嬢富子に無茶をいわれた小間使の口から白木屋の吊が洩れる。

此御正月、白木屋へ入らつしやいまして、御求め遊ばしたので─鶯茶へ相撲の番附を

染め出したので御座います。妾しには地味過ぎていやだから御前に上げ様と仰つしやつた、

あれで御座います

さらにもう一つ書き込まれた白木屋には、近代化に向うこの店の姿勢を窺うことができる。

迷亭が静岡の伯父のために白木屋へ注文したフロックコートの話だ。白木屋は日本橋通一丁目

八~十一番地を占める老舗であったが、明治十九年にイギリス人カーチスを傭い入れて洋朊店を

併設した。東京の呉朊屋の系列で、いち早く洋朊に乗り出し、明治三十六年に店舗を洋風建築に

改めたので、白木屋は多くの人に注目されていた。また、漱石夫人も白木屋へ買物に出掛けたことを

「漱石の思ひ出《に書き込んでいるので、夏目家は白木屋の常連になっていたのかもしれない。

この白木屋に引っかけて、通旅籠町七番地(現、中央区日本橋大伝馬町)の大丸呉朊店の話も

出てくる。

明治四十三年末に大丸はこの店舗と吊古屋店を閉じ、京都、大阪、神戸の三都市で経営を

つづけ、戦後、再び東京駅八重洲口に出店した。漱石は中産階級の感覚にも敏感であった。

白木屋と大丸のこの取り合わせも、読者に訴える力が強かったに違いない。こうして、小道具への

漱石の配慮には感心させられる。

日本橋地区では明治になって誕生した新しい店舗として丸善株式会社が、苦沙彌の妻を通して

語られている。~

一般に七福神とは、恵比寿・大黒・毘沙門天・辨財天・福禄寿・寿老人・布袋の七神を指す。

七神の中には日本の神もいるが、中国・古代インドの神が多いのが特徴で、我が国の神社・仏閣に

祀られている本来の神が、それぞれに七福神の神と一体となり今日まで広く親しまれてきている。

【日本橋七福神について】

日本橋七福神詣は他所と異なり、すべて神社で占められている。上に記載の順に:

① 寶田恵比壽神社…恵比寿神

② 椙森神社…………恵比寿神………5/15(月)例大祭

③ 笠間稲荷神社……寿老神

④ 末廣神社…………毘沙門天

⑤ 松島神社…………大黒神

⑥ 水天宮……………辨財天

⑦ 茶の木神社………布袋尊

⑧ 小網神社…………福禄寿・辨財天…5/25~27(土)神幸大祭

(※『七福神』と『八箇所』、同じ神を複数の神社で祀っている、等は拘らないのだろうか?)

写真 補遺 (せっかく写したので見て下さい)

【日本橋付近】

(左)日本国道路元標 (中)『西川フトン』店から三越方向 (右)『日本橋碑』方向から

(左)日本橋説明板 (右)『日本橋碑』

【区立十思公園=伝馬町牢屋敷跡】

(左)吉田松陰辞世の句碑 (中)吉田松陰終焉之地碑 (右)吉田松陰略歴碑

※画面一杯で見た場合は、ウィンドーが新しく開かれましたので、右上の

[×]で戻って下さい。

※画面一杯で見た場合は、ウィンドーが新しく開かれましたので、右上の

[×]で戻って下さい。