2012(•½گ¬24)”N‚SŒژ29“ْ(“ْ)پ@—ژŒêژU•àپ@—¼چ‘•ز‚»‚ج‚Qپ@•â‘«ژ‘—؟

پ@‘و‚P‰ٌ–ع‚ج—¼چ‘•ز‚حپA2005پi•½گ¬17پj”N‚QŒژپA“Œ‹ƒrƒbƒOƒTƒCƒg‚إچs‚ب‚ي‚ꂽ“Œ‹ƒKƒX‚ج“Wژ¦‰ïژQٹد‚©‚ç‰ٌ‚ء‚½‚à‚ج‚إپA‰ٌŒü‰@پA‹g—ا“@گص‚ً‚ح‚¶‚ك‚ئ‚·‚é‚i‚q‘چ•گگü‚ج“ى‘¤ˆê‘ر‚إ‚µ‚½پB

پ@چ،‰ٌپA‘و‚Q‰ٌ–ع‚ج—¼چ‘‚حپA‚i‚q‘چ•گگü–k‘¤‚ً‰ٌ‚è‚ـ‚·پBٹ‹ڈü–kچضگ¶’a‚ج’n‚ئ‚³‚êپAŒ»چف–kچض’ت‚è‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‹Œڈج–{ڈٹ“ىٹ„‰؛گ…پi‚ف‚ب‚ف‚ي‚è‚°‚·‚¢پjˆê‘ر‚ًژUچôپAچ]Œث“Œ‹”ژ•¨ٹظ‚إ‚حپu‚¦‚ا‚ح‚ٹٌگبپv‚ًٹy‚µ‚فپA‹xŒeژ‚ة‚حپAچ‘‹Zٹظ‚ًٹـ‚ق’nŒ³‚جچsژ–پu—¼چ‘‚ة‚¬‚ي‚¢چص‚èپv‚ة‚àژQ‰ء‚إ‚«‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

—¼چ‘‚حپAژUچô‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ—حژm‚ئ‚·‚êˆل‚¤‚±‚ئ‚à‘½‚پAچ‘‹Zٹظ‚ً’†گS‚ئ‚µ‚½‘ٹ–o‚ج’¬‚ئ‚µ‚ؤ’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’n–¼‚ج—R—ˆ‚حپA•گ‘ ‚ئ‰؛‘چ‚ج“ٌ‚آ‚ج’n‚ً‚آ‚ب‚®پA‹÷“cگى‚ة‰ث‚©‚é—¼چ‘‹´پB–¾—ï‚ج‘ه‰خپi‚P‚U‚T‚V”Nپj‚ً‚«‚ء‚©‚¯‚ة’aگ¶‚µ‚½‚±‚ج‹´‚ھپA“–’n‚ً“–ژ‚جچ]Œث‚ج’†گS’n‚ئ’¼Œ‹‚µپAŒً’ت‚ج—vڈٹپAٹ½ٹyٹX‚ئ‚µ‚ؤˆê‹C‚ة“ِ‚ي‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ¦

‚ي‚èپ]‚°‚·‚¢ پyٹ„پi‚èپj‰؛گ…پz

![]() ’n–ت‚ًŒ@‚ء‚½‚¾‚¯‚ج‰؛گ…پB

’n–ت‚ًŒ@‚ء‚½‚¾‚¯‚ج‰؛گ…پB

![]() چ]Œثژ‘م‚©‚çٹض“Œ‘هگkچذ‚ج‚±‚ë‚ـ‚إپA“Œ‹“s–n“c‹و–{ڈٹ‚ة‚ ‚ء‚½“ى–k“ٌ‚آ‚جŒ@‚èٹ„‚è‚جڈجپB

چ]Œثژ‘م‚©‚çٹض“Œ‘هگkچذ‚ج‚±‚ë‚ـ‚إپA“Œ‹“s–n“c‹و–{ڈٹ‚ة‚ ‚ء‚½“ى–k“ٌ‚آ‚جŒ@‚èٹ„‚è‚جڈجپB

پ@“ىٹ„‰؛گ…‚ھŒ»چف‚جپw–kچض’ت‚èپxپA–kٹ„‰؛گ…پi‚ف‚ب‚ف‚ي‚è‚°‚·‚¢پj‚حŒ»چف‚جپwڈt“ْ’ت‚èپxپB

‡@

‚¨‚¢‚ؤ‚¯–xپEŒن’|‘ گصپc–{ڈٹژµ•sژv‹c‚جˆêپBٹwچZ‘O‚ج—§‚ؤژD‚ج‚فپB

–{ڈٹژµ•sژv‹cپi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚ب‚ب‚س‚µ‚¬پj‚حپA–{ڈٹپi“Œ‹“s–n“c‹وپj‚ةچ]Œثژ‘م‚±‚ë‚©‚ç“`ڈ³‚³‚ê‚éٹï’kپE‰ِ’kپBچ]Œثژ‘م‚ج“TŒ^“I‚ب“sژs“`گà‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚èپAŒأ‚‚©‚ç—ژŒê‚ب‚ا”¶‚جƒlƒ^‚ئ‚µ‚ؤڈژ–¯‚جچDٹïگS‚ً‚‚·‚®‚èگe‚µ‚ـ‚ê‚ؤ‚«‚½پBژµ•sژv‹c‚إ‚ ‚é‚ھ“`ڈ³‚ة‚و‚ء‚ؤ“oڈê‚·‚镨Œê‚ھˆê•”ˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚ç7ژي—قˆبڈم‚جƒGƒsƒ\پ[ƒh‚ھ‘¶چف‚·‚éپB

- ’uچs–xپi‚¨‚¢‚ؤ‚¯‚ع‚èپjپc‚ا‚±‚©‚ç‚ئ‚à‚ب‚’ق‚ء‚½‹›‚ًپu’u‚¢‚ؤ‚¯پv‚ئ‚¢‚¤گ؛‚ھ•·‚±‚¦پ`

- ‘—‚è’ٌ“”پi‚¨‚‚è‚؟‚ه‚¤‚؟‚ٌپjپc’ٌ“”–³‚µ‚ة–铹‚ً•à‚‚ئپA’ٌ“”‚ج‚و‚¤‚ب–¾‚©‚è‚ھŒ»‚ي‚êپ`

- ‘—‚è”ڈژq–طپi‚¨‚‚è‚ذ‚ه‚¤‚µ‚¬پjپc–é‰ٌ‚è‚إ”ڈژq–ط‚ً‘إ‚آ‚ھپA‘إ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢ژ‚ة‚à‰¹‚ھپ`

- “•–³‹¼”پi‚ ‚©‚è‚ب‚µ‚»‚خپj•ت–¼پuڈء‚¦‚¸‚جچs“”پvپc‰®‘ن‚ج‹¼”‰®پAژه‚ھ‹ڈ‚ب‚¢‚ج‚ةپ`

- ‘«گô“@پi‚ ‚µ‚ ‚ç‚¢‚₵‚«پjپc‚ ‚鉮•~‚إ–ˆ”س“Vˆن— ‚©‚çپu‘«‚ًگô‚¦پv‚ئ‘«‚ھچ~‚è‚ؤ‚‚éپ`

- •ذ—t‚جˆ¯پi‚©‚½‚ح‚ج‚ ‚µپjپc‚ ‚é’jپAچ›‚ꂽ–؛‚ج•ذژè•ذ‘«‚ًگط‚è—ژ‚ئ‚µژE‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAپ`

- —ژ—t‚ب‚«’إپi‚¨‚؟‚خ‚ب‚«‚µ‚¢پjپc‚ ‚鉮•~‚ج’إ‚ج–ء–طپAˆê–‡‚à—t‚ً—ژ‚ئ‚µ‚½‚±‚ئ‚ھ‚ب‚¢پ`

- ’Kڑ’ژqپi‚½‚ت‚«‚خ‚₵پj•ت–¼پu”nژڑ’ژqپi‚خ‚©‚خ‚₵پjپvڑ’ژq‚ھ•·‚±‚¦‚é‚ھپA‰¹‚جژه‚ح•s–¾پ`

- ’أŒy‚ج‘¾Œغپc‚س‚آ‚¤‰خ‚جŒ©کE‚ح”آ–ط‚¾‚ھپA‡G’أŒy‰z’†ژç‚ج‰®•~‚¾‚¯‚ح‘¾Œغ‚¾‚ء‚½پ`

‡A“؟گى‰ئچNŒِ“؛‘œپcژذ’c–@گlپEچ]Œثڈء–h‹L”O‰ï‚ھŒڑ—§پBوغ›پi‚ذ‚«پj‚جڈم‚ة—§‚آپB

گà–¾”آ‚ة‚و‚é‚ئپAپuچ]ŒثٹJ•{‚ج‘هژ–‹ئ‚ًگ¬‚µگ‹‚°‚½“؟گى‰ئچNŒِ‚جˆج‹ئ‚ًڈج‚¦پAŒ°ڈ²‚·‚ׂ“؛‘œŒڑ—§‚جŒv‰و‚ً—û‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ëپA•½گ¬Œـ”NژOŒژپAچ]Œث“Œ‹”ژ•¨ٹظ‚ھ—¼چ‘‚ج’n‚ة—ژگ¬‚ج‰^‚ر‚ئ‚ب‚é‚âپAپ`‚±‚ê‚ًگد‹ة“I‚ةگ„گi‚µپA“Œ‹“s‚ً‚ح‚¶‚كپAٹضŒWڈ”‹@ٹض‚ةٹi•ت‚ج‚²‹¦—ح‚ً‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚ؤپAچ]Œثڈء–h‹L”O‰ï‚ھژه‘ج‚ئ‚ب‚ء‚ؤ•½گ¬کZ”NژlŒژ“؛‘œ‚ًŒڑ—§پA“Œ‹“s‚ةٹٌ‘،‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBپv

‡B”ھٹp•”‰®پiŒ³‰،چjپE–kڈںٹCپjپA‹رŒث•”‰®پiŒ³ٹضکeپEگ…Œثگٍپjپc—ד¯ژmپB

4/22(“ْ)‚ج‰؛Œ©‚جژ‚حپA5/06‚©‚ç‚جŒـŒژڈêڈٹ‚ً‘O‚ةپA’©‚جŒmŒأ‚©ŒmŒأŒم‚جگHژ–پA“ü—پ‚جژٹش‘ر‚¾‚ء‚½‚½‚كپAژè‘OپA‚ح‚¶‚ك‚ةŒ©‚¦‚é”ھٹp•”‰®‚إ‚حپAٹO‚ج–ه”àٹ_چھ‚ة’·‚¢’·‚¢”’‚¢هىپAچ•‚¢هى‚ھ‰½–{‚àٹ±‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پiپ¦‘ه‘ٹ–o‚إ‚حŒmŒأ‰ô‚µ‚جگF‚حŒµ–§‚ة‹و•ت‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAڈ\—¼ˆبڈم‚ج—حژm‚¾‚¯‚ھ”’گF‚إپA–‹‰؛ˆب‰؛‚ج—حژm‚حچ•گF‚ج‰ô‚µ‚ئŒˆ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپj

‚·‚®—ׂج‹رŒث•”‰®‚إ‚حپA”ھٹp•”‰®‚ةگع‚µ‚ؤ‚¢‚é’†“ٌٹK‚جڈZ‹ڈ“üŒû•”•ھ‚ةپw‚l‚h‚s‚n‚h‚y‚t‚l‚hپx‚ئ‚¢‚¤ƒ‚ƒ_ƒ“‚ب•\ژD‚ھٹ|‚©‚ء‚ؤ‚¨‚èپAڈZ‹ڈ‰؛پA”¼’n‰؛‚ج‘‹‚©‚çŒmŒأڈê‚ج—lژq‚ھˆê•”Œ©‚¦‚ـ‚µ‚½پB

‡Cٹ‹ڈü–kچضگ¶’a‚ج’nپcپw“Œ‚ ‚ç‚ê–{•ـپx‘O‚ة—§‚ؤژD—L‚èپB

گو“ْ‚ج‚ ‚é–¯•ْ‚ج”ش‘gپiپ`ƒqƒXƒgƒٹپ[پj‚ة‚و‚é‚ئپA“Œ‚ ‚ç‚ê–{•ـ‚إ‚حپA–kچض‚ة‚؟‚ب‚قڈ¤•i‚ئ‚µ‚ؤپA

پw–kچض—g‚°پ@315‰~پx(‚Rژي‚ج–،‚ج‚¨‚©‚«پپ‚µ‚ه‚¤–ûپA‰–پAکa•—ƒJƒŒپ[)‚ئپA

پw–kچض—g‚°—•’nŒ`گُ‚آ‚آ‚فپ@‚W‚S‚O‰~پxپi–kچضƒ}ƒ“ƒK‚ج•؟‚جژè‚ت‚®‚¢‚إ•ï‚ٌ‚¾•¨پj

‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ً”„‚ء‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚إ‚ ‚éپB

‡G‚·‚ف‚¾–kچض”üڈpٹظ—\’è’n

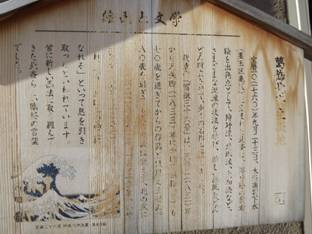

‡Hپuٹ‹ڈü–kچضگ¶’a‚ج’nپv‹L”O”èپcپuڈêڈٹ‚ھ“ء’è‚إ‚«‚ب‚¢پv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ“P‹ژ‚³‚ꂽپB