[↓ p.109 ]

特殊な辞典で学ぶ中国語(3) 日中同形漢字

以後は、主に《东方文化词典》に採り上げられている日本の文芸作品、88人の著者による538作品、を材料に話を進めて行きたいと思います。

先ずは、漢字による表記についてです。前に出た“亲鸾”(※親鸞)のように、初めて見る人には全くお手上げと言っていい程日本と中国では違うものも有れば、想像力を働かせれば何とか理解できるもの、意識しなければ気付かぬくらい似ているもの、全く変わらないもの、そして、一方に有って他方に無いもの、と違いの種類は様々です。

手始めは、日中同形(日本と中国の漢字表記が全く同じもの)が、やはり一番与し易そうに思いますので、そこから始めましょう。

掲載されている日本人著者名は、全て漢字ばかりで平均4文字強です。同形:異形の比率が3:7、つまり10の著者名の内、3人の名前は日中同形ですが、残りの7人の名前には1文字以上異形の漢字が混ざって来るという比率になります。

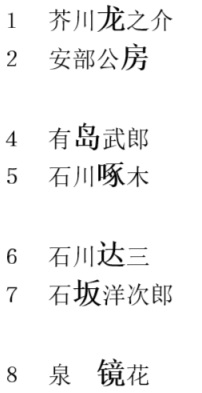

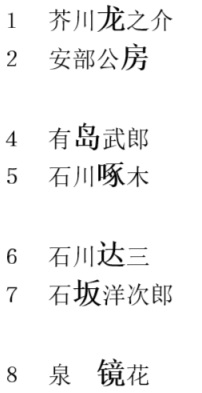

ちょうどアイウエオ順に並べた最初の10人の名前が全く同じ比率3:7になっているので、御覧下さい:

(注:HP登載時、右側に拡大した繁体字を貼付)

1「芥川

龍之介」≠ “芥川

龙之介”-----

2「安部 公

房」≠ “安部公

房”-----

※「房」の1画目が横線と点の違い。

3「阿部 知二」= “阿部知二” 同形

4「有

島 武郎」≠ “有

岛武郎”-----

5「石川

啄木」≠ “石川

啄木”-----

※今日本の「啄」には最後の一点が無い。

6「石川

達三」≠ “石川

达三”-----

7「石

坂洋次郎」≠ “石

坂洋次郎”-----

※「坂」の「反」部分の1画目の形が違う。

8「泉

鏡花」 ≠ “泉

镜花”-----

9「伊藤 整」 = “伊藤 整” 同形

10「井上 靖」 = “井上 靖” 同形

次に、日中同形の作品名を見てみます:

『家』 (島崎 藤村)

『春』 (島崎 藤村)

『秋』 (芥川 龍之介)

後ろに、「中国語は二文字が安定」という内容の項目が有り、一般的に「鼻」⇒“鼻子”、「壁」⇒“墙壁”、「冬」⇒“冬天”等と漢訳される旨の話をします。それは日本で言えば、三重県の「津」という地名が単発ではちょっと落ち着かないのと同様であるという趣旨なのですが、今ここでは文芸作品の題名ですし、一文字だからこそ締まるという効果が考えられますから、中国語での題名も敢えてそのままにしたものと考えられます。

実は、それより何より、中国の文豪・巴金(Bā jīn)の小説集《激流三部曲》(※「激流三部作」)を構成する作品の題名が《家》《春》《秋》そのものなのです。

その他、以下の作品の題名も全く同形で紹介されていますので、漢字の意味、用法、ニュアンスに行き違いが無く中国でもそのまま受け入れられることがわかります:

『雁』 (森 鷗外)

『栖』 (古井 由吉)

『妻』 (田山 花袋)

『行人』 (夏目 漱石)

『寂寞』 (正宗 白鳥)

『破戒』 (島崎 藤村)

『五重塔』 (幸田 露伴)

『十三夜』 (樋口 一葉)

『幸福者』 (武者小路 実篤)

『金色夜叉』 (尾崎 紅葉)

『新女大学』 (福沢 諭吉)

『招魂祭一景』 (川端 康成)

『本朝二十不孝』 (井原 西鶴)

『昭和文学盛衰史』(高見 順)

個人的には、『金色夜叉』がそのまま通じるというのがちょっと不思議な感じがしたのですが、漢字の奥深さですねぇ:

“夜叉” yè chā 【小学中日】

1<仏教>夜叉.

2<比喩>凶悪な人.

※目次の[

先頭へ;

中程へ;

後半へ]戻る。

(同じファイルです。前後の違いだけです…)

1「芥川龍之介」≠ “芥川龙之介”-----

1「芥川龍之介」≠ “芥川龙之介”-----